近日,我公司道路交通分院牽頭完成長春半小時環線西環段(國道京撫線 G102 長春繞越線)C 設計段平面交叉專項設計工作。作為分院首次突破公路項目設計領域的標志性成果,團隊歷時 5 個月統籌多專業協同,攻克 83 處地方道路交叉難題,最終敲定 37 處平面交叉方案,為長春半小時經濟圈 “內暢外聯” 筑牢交通基礎。

一、實地調研 “聽民意”:讓設計貼合民生需求

C 設計段作為一級公路關鍵路段,沿線需銜接 4 處鄉道、11 處村道及 67 處農耕道,涉及村民日常出行、農耕運輸、企業通勤等多元需求。為避免 “設計與實際脫節”,項目團隊兩次踏查,采取政企村聯動調研模式:

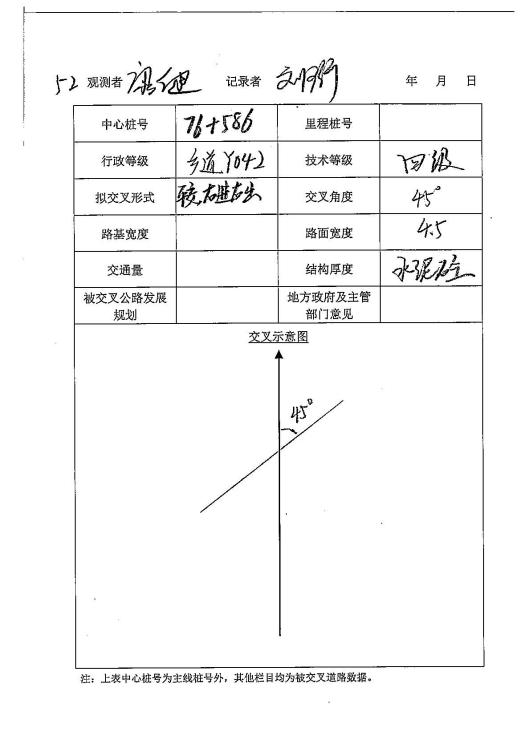

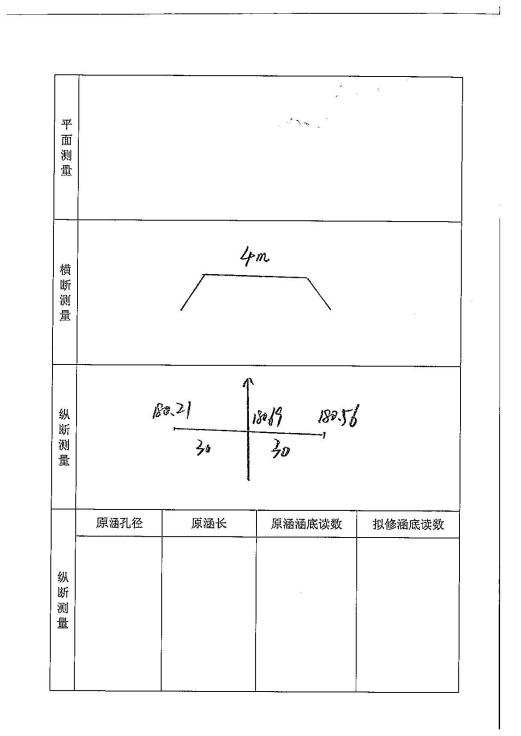

首次踏查建臺賬:明確項目區位與踏查日程,對相交道路的等級、服務范圍、交叉角度、鋪裝材質等信息逐一記錄,形成包含經緯度、海拔、時間戳的外業勘測成果,為方案設計提供精準數據支撐;

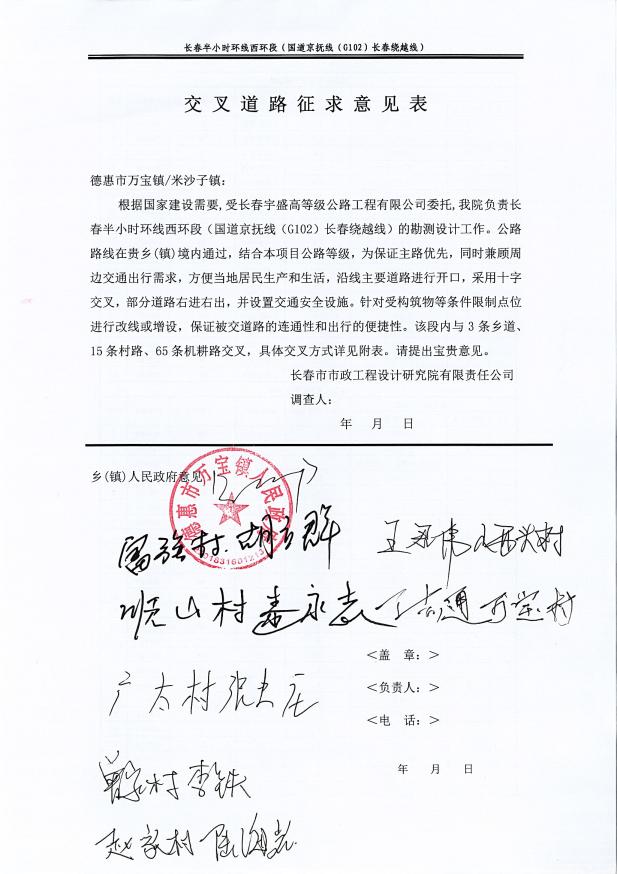

二次對接聽訴求:攜帶初步方案深入德惠市萬寶鎮、米沙子鎮等沿線區域,與地方政府、村委會、垃圾處理場、食品廠等主體面對面溝通,既解讀 “主路優先” 設計原則,也傾聽 “農耕道開口位置”“企業運輸通道保留” 等訴求,最終形成簽字蓋章的征求意見回函,確保設計兼顧規范要求與民生實際。

二、科學設計 “解難題”:差異化方案適配多元場景

針對 “道路等級差異大、交叉需求多樣化” 的痛點,項目團隊以《公路路線設計規范》(JTG D20-2017)為核心,結合《小交通量農村公路工程技術標準》,制定差異化設計方案:

(一)精準設定技術指標

交叉角度 “守底線”:優先采用直角交叉,斜交時銳角不小于 70°;受地形限制時確保大于 45°,對 35°、30° 等不達標交角,通過延長路徑、調整路線實現交角達標(如某被交路改移后交角提升至 60°);

間距控制 “分等級”:一級公路干線段平面交叉最小間距按 1000 米控制,集散段按 500 米執行,對間距僅 320 米的兩條硬化村道、170 米的兩處農耕道,通過 “保留功能強路段、歸并次要路口” 優化布局。

(二)靈活選擇交叉形式

高功能道路 “保暢通”:縣鄉道、串聯多村屯的村道等硬化路面道路,均設置十字交叉,保障雙向通行需求;

低功能道路 “優效率”:農耕道、僅服務單一村屯的小路等土路,采用右入右出形式,減少對主線通行的干擾,同時結合開口間距歸并優化,避免路口過于密集。

(三)靶向破解通道受阻問題

針對 3 類典型 “出行阻斷” 場景,定制改移方案:

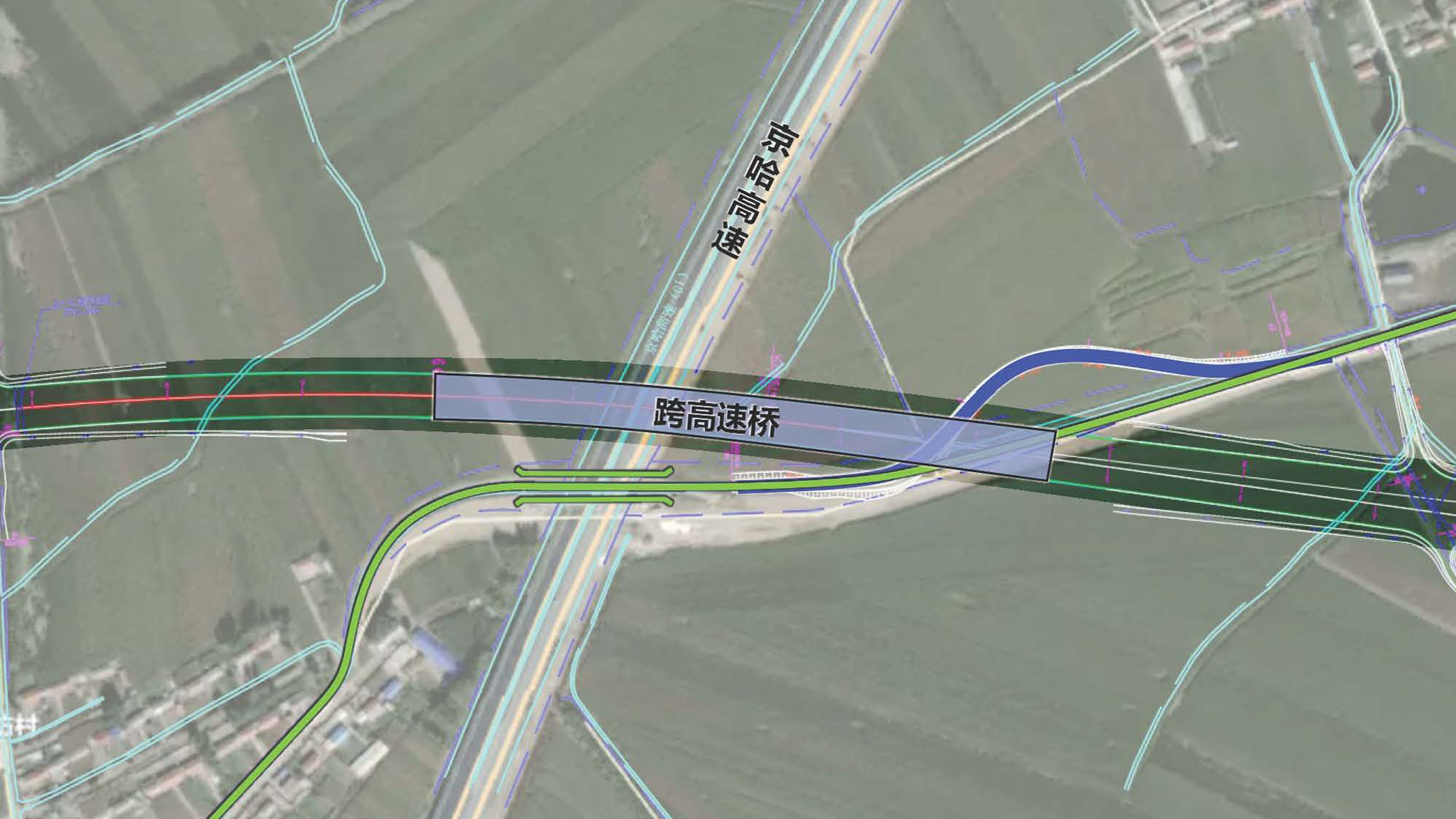

跨高速路段 “穩銜接”:對京哈高速分離立交橋下的村道,首先利用橋跨間距改移道路,其次在高路堤區域采用 “新舊路基搭接 + 疊拱防護” 技術,確保改移道路與既有路網連通;

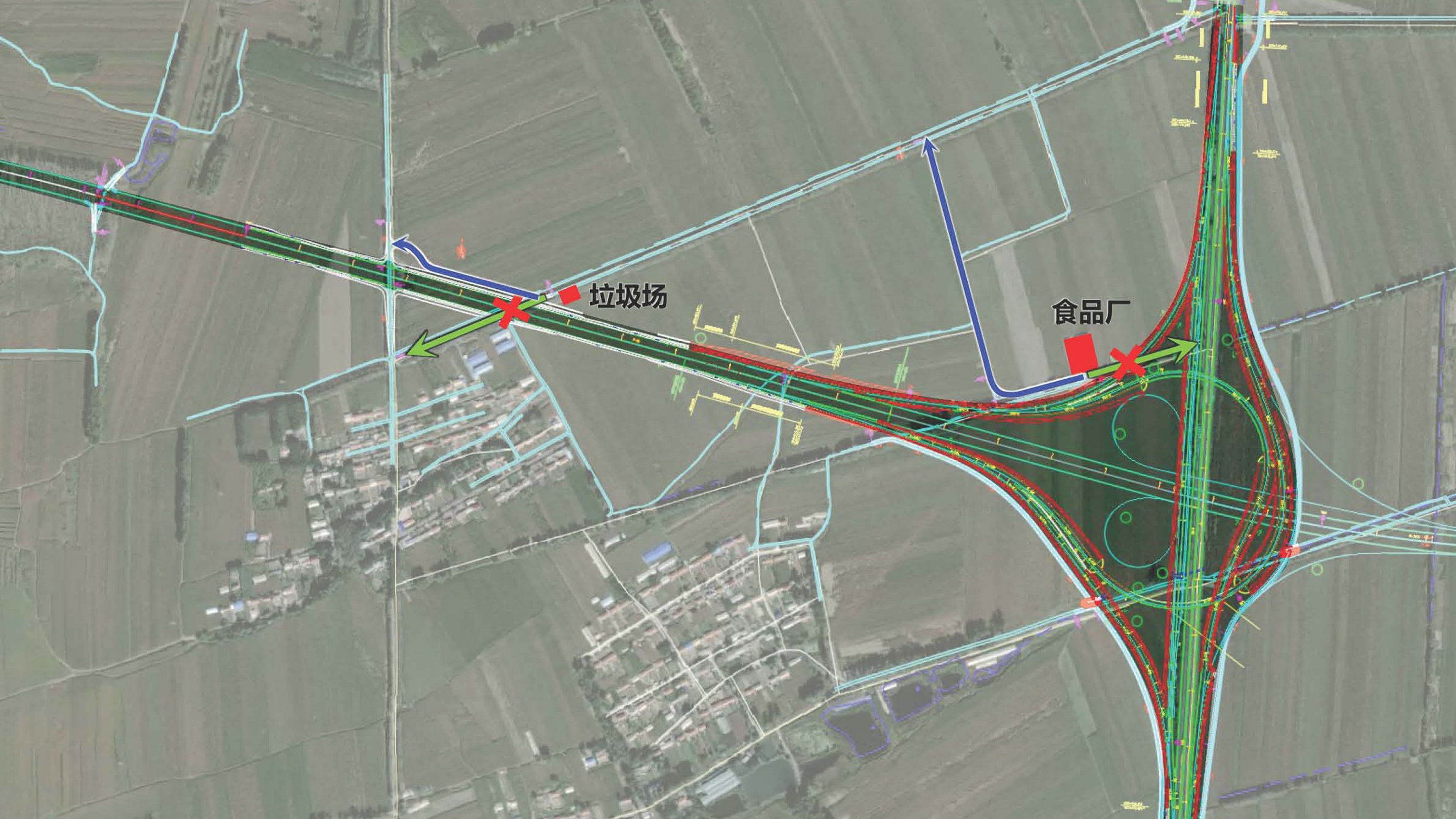

企業民生 “保剛需”:為被主線阻斷的垃圾場、被互通立交影響的食品廠,新建專屬出行通道,保障公共服務與企業運輸不受阻;

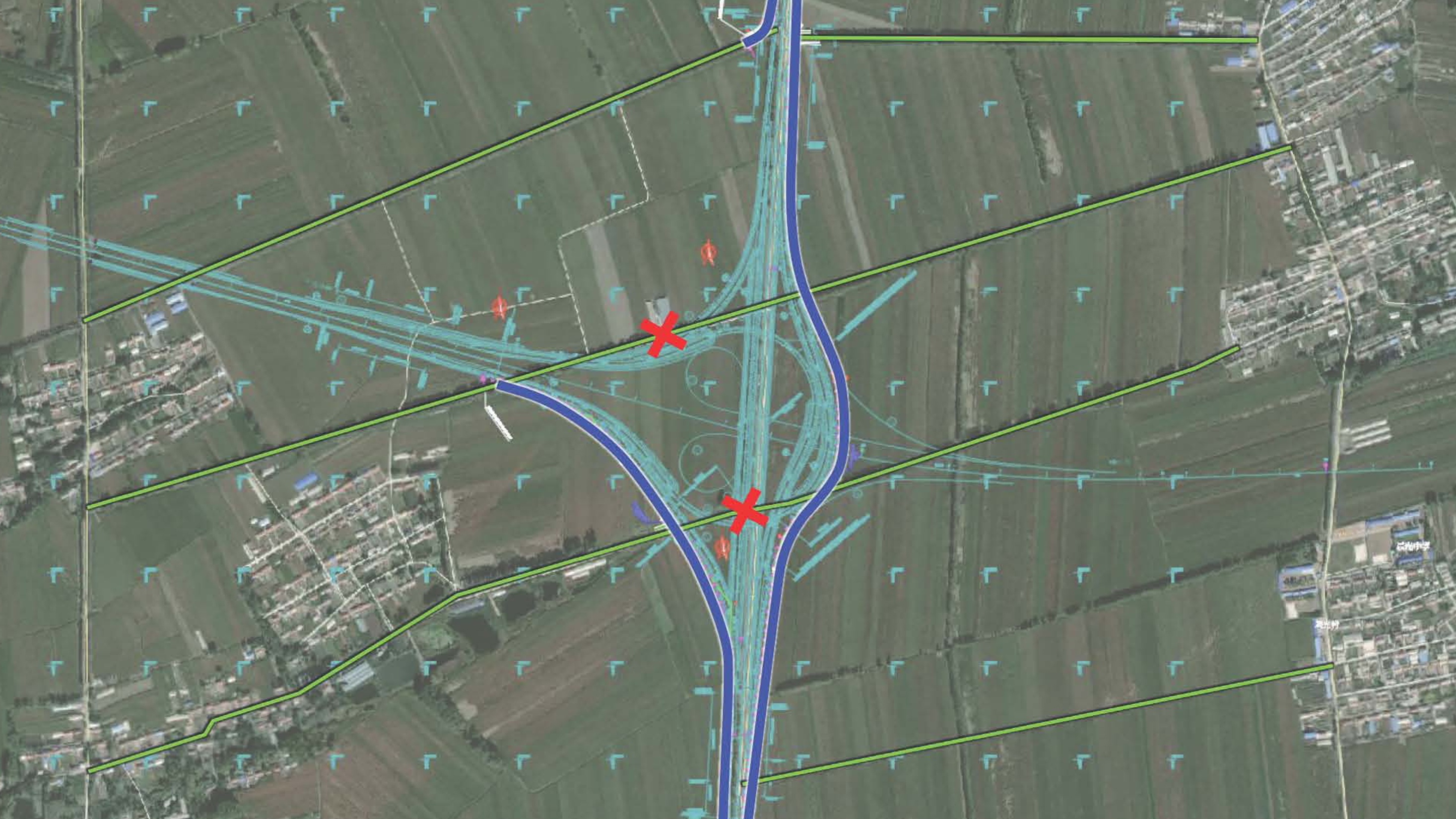

互通區域 “繞通行”:在項目終端與 102 國道互通立交區域,將受占地影響的村道、農耕道改移至立交外圍,通過繞行路徑恢復群眾過路需求。

三、多層審查 “保質量”:筑牢工程安全與效率雙防線

為確保設計成果 “合規、實用、可靠”,項目歷經 “方案評審 — 初步設計審查 — 施工圖審查” 三層嚴格把關:

專家協同提質量:聯合公路行業專家,對交叉形式、改移路線、平縱指標等進行多輪論證,優化小交通量道路的曲線半徑、豎曲線長度等細節;

規范落地強保障:嚴格執行《公路路線設計規范》中 “引道上坡 0.5%-2%”“豎曲線最小長度 15 米” 等要求,在主線銜接處設置邊溝圓管涵,兼顧通行安全與排水需求。最終方案既滿足一級公路的通行效率標準,又充分適配農村道路的使用場景。

四、賦能經濟 “強輻射”:為半小時經濟圈注入交通動能

此次平面交叉設計的完成,不僅填補了長春市政院在公路項目領域的空白,更對長春半小時經濟圈建設具有重要意義:

民生層面:37 處平面交叉覆蓋沿線主要村屯、企業,解決村民 “出行繞遠路”“農耕運輸難” 等問題,預計惠及周邊數萬群眾;

產業層面:優化 102 國道與區域道路的銜接效率,縮短農產品從田間到市場、工業產品從廠區到物流樞紐的運輸時間,助力沿線農業、制造業發展;

路網層面:進一步完善長春北部區域路網結構,強化主城區與德惠市等周邊區域的聯系,為 “半小時通達” 目標提供關鍵支撐。

下一步,設計團隊將持續配合施工單位做好技術交底與現場指導,確保設計方案精準落地,推動項目早日建成通車,讓 “半小時交通圈” 真正成為惠及民生、賦能產業的 “發展圈”。